-

1 сам большой

• САМ БОЛЬШЕЙ obs, substand[AdjP; Invar; subj-compl with быть (subj: human, male); fixed WO]=====⇒ (one is) entirely independent in his actions and judgments, acts as he chooses:- X сам большой≈ X is his own boss (master, man).Большой русско-английский фразеологический словарь > сам большой

-

2 мера

1) (измерит. величина) міра (мн. міри, мір). [Міра довжини (Сл. Ум.). Золото, як міра вартости (Економ. Наука). Якою мірою міряєте, - відміряється вам (Біблія)]. -ры линейные (погонные), квадратные, кубические - міри лінійні, квадратові, кубічні. -ра времени - міра часу, (измерение) вимір часу. Палата мер и весов - палата мір і ваги. -рою (по счёту) выдавать что - видавцем давати (видавати) що. [Хліб видавцем дали (Н.-Лев.)];2) (четверик хлеба) мірка, міра. [Він мірку гороху насипав (Рудч.)];3) (сосуд для измерения) мірка; (убираемой свёклы) мірниця. [Висип борошно в мірку (Брацлавщ.). Своїми буряками досипає її мірниці (Коцюб.)];4) (в стихосл.) міра, розмір (-ру), метр (-ру);5) (степень, размер, предел и т. п.) міра. -ра наказания - міра (вимір) кари. -ра содеянного - міра заподіяного. В той, в такой -ре (степени) - тією (тою), такою мірою, в тій, в такій мірі. [Твори, що тією чи иншою мірою задовольняють естетичні вимагання (Єфр.). Річ це занадто коротка, щоб бути повною в такій мірі, якої треба (Грінч.)]. В какой -ре - якою мірою, в якій мірі, в яку міру. В большой, в значительной -ре (степени) - великою мірою. [Дещо з тих перспектив великою мірою і справдилося (Єфр.)]. В большей, в меньшей -ре - більшою, меншою мірою, в більшій, в меншій мірі. В одинаковой, в равной, в той же -ре (степени) - однаково, (а) так само, (зап.) зарівно. Не всі однаково своїй долі корились (Куліш). Стережіться зарівно батька, як і сина (Франко)]. В полной -ре - повною мірою, на повну (на цілу) міру, до повної повні (Куліш), ущерть, аж до краю, цілком. [Використати повною мірою (Єфр.). Не розгорнув свого хисту на повну (цілу) міру (Єфр.). Коцюбинський тягся до оригінальних країв і використовував їх ущерть (Єфр.). Почував себе аж до краю героєм (Крим.)]. По -ре чего - відповідно до чого, в міру чого. По -ре моих средств - відповідно до моїх коштів (засобів), в міру моїх коштів (засобів). По -ре трудов и награда - відповідно до праці (в міру праці) й нагорода. По -ре того как - в міру того як. [В міру того як ростуть суперечності (Азб. Ком.)]. По -ре получения, поступления чего - в міру того як одержується, надходить (вступає), (в прошлом) одержувано, надходило (вступало), (в будущем) одержуватиметься, надходитиме (вступатиме) що. По -ре возможности, по -ре сил - в міру спромоги, по змозі (по спромозі), що сила зможе. По -ре сил наших - як наша сила, як наше посилля. По крайней -ре - принаймні, (зап.) принайменше, (диал.) прейма (Свидниц.), (хотя бы) бодай; см. ниже - по меньшей мере. Кинувся миттю униз, щоб принаймні умерти з своїми вкупі (Дніпр. Ч.). Чи ти перестанеш брехати бодай собі самому? (Коцюб.)]. По меньшей (по крайней) -ре (минимум) - що-найменш(е), принайменше, принаймні, бодай. [Щоб здійснити цю програму, треба що-найменше (принаймні) три роки (Київ). Кругом кождої матері роїлося бодай по п'ятеро дітей. (Франко)]. Это по меньшей -ре странно - це, що-найменше, чудно (дивно). По большей -ре - що-найбільш(е); (по большей части) здебільшого, здебільша, побільше. В -ру (соответственно) - до міри, помірно; (об обуви, одежде) до міри, в міру. [Як п'єш до міри, то горілка панує чоловікові (Полтавщ.). У помірно натопленій хаті (Грінч.)]. Сделанный в -ру - зроблений до міри, помірний. Не в -ру - не до міри, (редко) невзаміру; (об обуви, одежде) не до міри, не в міру, не на мірку; (чересчур) занадто, через край, через лад; (неподсилу) не під силу. [Присмачає вона ласощі невзаміру (М. Вовч.)]. Без -ры - без міри, міри нема, незмірно; см. Сверх меры. [Се мук йому без міри завдало-б (Грінч.)]. Сверх, свыше -ры, через -ру - над міру, через лад, надто, занадто; (непосильно) над силу. [Через лад багато набрав, - от і не піднесе (Грінч.). Що надто - то погано (Приказка)]. Свыше всякой -ры - (по)над усяку міру. Всему есть -ра - всьому (на все) є міра (предел: край). Превышать, превысить -ру - переходити, перейти міру. Знать, соблюдать, наблюдать -ру, не знать -ры в чём - знати (держати) міру, додержувати(ся) міри, не знати міри в чому. [Жартуйте та й міру знайте (Н.-Лев.). Держи віру, держи й міру (Приказка)]. Душа -ру знает - душа міру знає. Подойти под -ру - см. Мерка 2. Выше -ры и конь не скачет (не прянет) - понад себе і кінь не цибне;6) (мероприятие) захід (-ходу), (обычно во мн. ч.) заходи (-дів), (редко) запобіг, забіг (-гу), забіги (-гів), (средство) спосіб (-собу). [Репресивні (тактичні) заходи (Єфр.). Своїми школами і иншими забігами (єзуїти) поперевертали багацько руських патронів у латинство (Куліш)]. -ры воздействия - заходи (до) впливу, (щоб) вплинути. -ры к восстановлению - заходи до відновлення. -ры действительного наблюдения - засоби справжнього доглядання. -ра обеспечения - спосіб забезпечення. -ры предосторожности - застережні (пересторожні) заходи, заходи проти небезпеки; см. Предосторожность. -ры предупредительные - запобіжні (попередні) заходи, заходи попередити що. -ры пресечения - припинні (припиняльні) заходи, заходи до припинення. -ры принудительные - примусові заходи. Высшая -ра наказания - найвища кара, розстріл (-лу). Изыскивать -ры - добирати способу. Прибегать к -рам - вдаватися до заходів. Прибегнуть к иным -рам - вжити инших заходів, удатися до иншого способу. Принимать, принять, употреблять, употребить -ры по отношению к кому, к чему - вживати, вжити заходів, робити, зробити заходи (диал. захід) що-до кого, (що-)до чого, над ким, чим, коло чого, добрати способу. [Вам сорому нема всіх заходів ужити, щоб сей побожний пан не став у мене жити (Самійл.). Робити заходи, щоб його силоміць притягли до нас, я не хочу (Крим.)]. Принимать зависящие -ры - вживати належних заходів. Помогайте ему всеми -ми - (до)помагайте йому всяким способом, всіма способами.* * *1) мі́раме́ры длины́, объёма — мі́ри довжи́ни, об'є́му

без ме́ры — без мі́ри; ( безмерно) безмі́рно

2) ( мероприятие) за́хід, -ходу3) ( единица ёмкости сыпучих тел) мі́ра, мі́рка; ( убираемой свёклы) мі́рниця -

3 есть

гл.1. to eat; 2. to consume; 3. to feed; 4. to have a snack; 5. to swallow; 6. to lick; 7. to gobble; 8. to munch; 9. to crunch; 10. to nibble; 11. to devour; 12. lo chewРусский глагол есть указывает только на сам факт потребления пищи, но не уточняет, как и кто эту пищу съедает. Английские соответствия, сохраняя общее значение, уточняют, как и кто совершает это действие.1. to eat — есть, питаться (поглощение пищи, без указания способа или манеры еды): to cat bread (meat, fish, eggs, fruit) — есть хлеб (мясо, рыбу, яйца, фрукты); to eat much (little, slowly, quickly) — есть много (мало, медленно, быстро); to cat with a spoon (with a fork) — есть ложкой (вилкой) She doesn't eat well. — Она плохо ест. She hasn't eaten any breakfast. — Она совсем не завтракала./Она ничего не ела на завтрак. What did you have to eat? — Что вы ели?/Чем вас кормили? We eat at home. — Мы питаемся дома. I don't eat beets. — Я не ем свеклу. The child doesn't eat well/much. — Ребенок плохо ест./Ребенок мало ест. Is there anything to eat in the house? — В доме есть что-нибудь, что можно поесть? Не doesn't eat regularly. — Он питается нерегулярно. Don't speak when eating. — Когда ешь, не разговаривай.2. to consume — есть, потреблять, съедать, поедать, поглощать ( используется главным образом в технических и научных текстах): This car consumes a lot of petrol. — Эта машина расходует много бензина./Эта машина потребляет много бензина. At one point he was consuming over a bottle of whisky a day. — Одно время он выпивал больше бутылки виски в день. People who consume a large amount of animal fat are more likely to get cancer and heart disease. — Люди, которые едят много животных жиров, с большей вероятностью заболеют раком и сердечными болезнями./ Люди, потребляющие много животных жиров, с большей вероятностью заболеют раком и сердечными болезнями. Food products have dates pointed on them to show if they are safe for consumption lo be consumed. — На пищевых продуктах ставят даты, указывающие сроки их возможного использования/до которых их можно употреблять.3. to feed — есть, питать, питаться, кормить, кормиться: to feed smb well — кормить кого-либо хорошо/питать кого-либо хорошо; to feed on fruit (on vegetables, on fresh milk) — питаться фруктами (овощами, свежим молоком); to feed smb on/with smith — кормить кого-либо чем-либо The pigs were feeding from a trough in the middle of the yard. — Поросята ели из корыта посередине двора. Most of newborn babies will want to feed every few hours. — Большинство младенцев хотят есть через каждые несколько часов. In summer we mostly feed on vegetables and fruit. — Летом мы большей частью питаемся овощами и фруктами./Летом мы едим в основном овощи и фрукты. Mother feeds us on vegetables. — Мать кормит нас овощами.4. to have a snack — есть, перекусывать (поесть немного, слегка): Не prefers to just have a snack at lunch time and a large meal in the evening. — Он предпочитает легко перекусить во время ленча и основательно поесть вечером. Do you feel like having a snack now or would you rather wait for lunch? — Ты хочешь сейчас перекусить, или лучше подождешь до обеда? Не was always having a snack of potato chips and so he never ate good healthy food. — Он вечно жевал картофельные чипсы и поэтому никогда толком не ел здоровую пищу.5. to swallow — есть, съесть, глотать, проглатывать: to swallow smth hurriedly — поспешно проглотить что-либо/наспех съесть что-либо Не was so hungry that he swallowed his dinner without realizing what he was eating. — Он был так голоден, что мигом съел обед, даже не заметив, что это было./Он был так голоден, что мигом проглотил обед, не заметив, что он съел. It is hard for me to swallow. — Мне трудно глотать. I cannot swallow anything fat. — Я не могу есть ничего жирного./Я не могу съесть ничего жирного./Я не могу проглотить ничего жирного. Since the operation on his throat he's found it difficult to swallow. — После перенесенной операции на горле ему трудно глотать./После перенесенной операции на горле ему трудно есть. She would not touch fish for years after she swallowed a fish bone. — Она не дотрагивалась до рыбы многие годы после того, как проглотила рыбную кость.6. to lick — есть, лакать, лизать, облизывать, вылизывать: to lick one's lips (the spoon) — облизывать губы (ложку); to lick the spoon (the plate) clean — дочиста вылизать ложку (тарелку); to lick the Jam off one's lips — слизнуть варенье с губ The boy was sitting in the sun licking an ice cream. — Мальчик сидел на солнце и ел мороженое. It was delicious, I licked every last bit of it off my plate. — Это было очень вкусно, и я съел все дочиста./Это было очень вкусно, и я съел все до последней крошки. The cat licked up the spilt milk. — Кошка вылизала пролитое молоко./ Кошка вылакала пролитое молоко. She is in the habit of licking her lips. — У нее привычка облизывать губы. Don't lick your fingers. — He облизывай пальцы. Не licked the plate clean. — Он съел все и дочиста вылизал тарелку.7. to gobble — есть быстро и жадно, пожирать, проглатывать, есть шумно с набитым ртом: Don't gobble your food, it is bad manners. — Неприлично заглатывать большие куски пиши. Не gobbled his lunch down then dashed off to meet his next client. — Он быстро проглотил свой ленч и помчался на встречу со своим следующим клиентом. The cakes were all gobbled up. — Все пироги были быстро съедены. Inflation has gobbled up our wage increases. — Инфляция проглотила наше повышение зарплаты./Инфляция сожрала наше повышение зарплаты.8. to munch — жевать ( беззубым ртом), чавкать, грызть ( с трудом): to munch an apple — грызть яблоко Mark was slowly munching his last piece of cake. — Марк, чавкая, медленно ел свой последний кусок торта.9. to crunch — грызть ( с хрустом), хрустеть ( есть что-либо сухое и очень твердое): to crunch biscuit (toasts) — грызть сухое печенье (поджаренный хлеб) The dog was crunching a bone. — Собака грызла кость. He drank his orange juice and crunched a half-burned piece of toast. — Он пил апельсиновый сок и с хрустом ел подгоревший тост. The child was reading the paper crunching a raw carrot. — Ребенок читал газету и грыз морковку./Ребенок читал газету и с хрустом ел морковку.10. to nibble — грызть, обгрызать, есть маленькими кусочками, щипать: A child was nibbling a biscuit. — Ребенок грыз печенье мелкими кусочками./Ребенок ел печенье мелкими кусочками. Since she started her diet, she just nibbled a carrot or two for her lunch. — С тех пор как она перешла на диету, она на ленч ела только пару морковок. The rabbit sniffed at the lettuce leaf and then began to nibble slowly. — Кролик обнюхал салатный лист и начал его медленно грызть./Кролик обнюхал салатный лист и начал его медленно есть. Mice have been nibbling (at) the cheese. — Мыши грызли сыр./Мыши ели сыр. Children, stop nibbling the buns. — Дети, перестаньте обгрызать булочки. The fish were just nibbling. — Рыбы только объедали наживку. Sheep were nibbling the grass. — Овцы щипали траву./Овцы ели траву. The girl nibbled at a chocolate biscuit. — Девочка отламывала/ела маленькими кусочками шоколадное печенье.11. to devour — жадно есть, пожирать, поглотать, проглатывать (может употребляться как в прямом, так и в переносном смысле): to devour one's prey — пожирать добычу; to devour one's dinner — проглотить обед; to devour a novel — проглотить роман; to devour smb with one's eyes — пожирать кого-либо глазами The boys devoured their pancakes with great joy. — Мальчики с большим удовольствием поглотали/проглатывали блины.12. to chew — есть разжевывая, жевать, пережевывать: to chew well — хорошо прожевывать; to chew slowly — медленно жевать Chew your meal well before swallowing. — Пережевывай мясо хорошенько, прежде чем его проглотить. Don't chew the pill, swallow it. — He разжевывай таблетку, проглоти ее. No wonder you have stomach trouble — you swallow your food without chewing it up. — Ничего удивительного, что у тебя неполадки с желудком — ты глотаешь пищу не прожевывая ее. Не was chewing on his meat as if he found it hard to swallow. — Он разжевывал мясо, как будто ему его трудно было глотать./Он жевал мясо, как будто ему было трудно глотать. -

4 эдипов комплекс

Присущее представителям обоего пола характерное сочетание инстинктивных влечений, целей, объектных отношений, страхов и идентификаций, универсально проявляющееся на пике фаллической фазы (от 2,5 до 6 лет) и сохраняющее свое организующее значение на протяжении всей жизни. В фаллический период ребенок стремится к сексуальному единению (по-разному представляемому в зависимости от его когнитивных способностей) с родителем противоположного пола и желает смерти либо исчезновения родителя своего пола. В связи с присущей ребенку амбивалентностью и потребностью в защите наряду с этими позитивными эдиповыми стремлениями существует так называемый негативный эдипов комплекс; то есть ребенок желает также сексуального единения с родителем своего пола и в связи с этим проявляет соперничество с родителем противоположного пола. В типичном случае позитивный эдипов комплекс преобладает над негативным при формировании гетеросексуальной ориентации и идентичности хорошо адаптированного взрослого. Однако на бессознательном уровне привязанность девочки к матери, равно как желание мальчика сдаться на милость отца в надежде пассивного обретения мужественности, бесконечной любви и защиты, продолжают оказывать глубокое влияние на психическую жизнь и последующий выбор объекта.Понятие комплекс Электры было использовано Юнгом для обозначения существования у девочки желаний и установок, аналогичных комплексу Эдипа у мальчиков. Однако Фрейд не признал этот термин полезным, и понятие эдипов комплекс стало общепринятым для описания тройственных отношений между ребенком и родителями независимо от пола ребенка.Ребенок боится возмездия (страх возмездия) за запретные инцестуозные и отцеубийственные желания, связанные с комплексом Эдипа. Конкретно, мальчик боится кастрации или удаления пениса, девочка — менее специфических повреждений гениталий и детородных органов. Этот страх объединяет более примитивные страхи, связанные с родителем-соперником, — страх утраты объекта и потери любви объекта. Последний может острее переживаться девочками; правда, современные аналитики оспаривают мнение Фрейда о большей нарциссической ранимости и зависимости девочек.С генетической точки зрения или с точки зрения развития, эдипова ситуация — узловая точка, отмечающая единение или консолидацию Сверх-Я. При идентификации ребенка с эдиповыми объектами идеализации трансформируются в Я-идеал, а страх перед наказанием — в чувство вины. С топографической точки зрения, комплекс частично сознателен; он проявляется в детской речи, поведении и иных способах коммуникации. В дальнейшем он становится по большей части бессознательным, но в зависимости от степени разрешения в той или иной мере обнаруживает себя в поведении, установках, при выборе объекта. Он опирается также на структуру характера, природу объектных отношений и сексуальную идентичность, формирование фантазий и позднейшие сексуальные паттерны и практики.Эдипов комплекс стоит в одном ряду с другими фундаментальными открытиями Фрейда (бессознательное, детская сексуальность). Первые теоретические соображения по этому поводу Фрейд сформулировал через год после смерти отца в 1896 году, но в настоящем виде полную формализацию концепции он завершил лишь четырнадцать лет спустя. Фрейд развивал теорию, борясь против несоответствий своей ранней теории неврозов, где подчеркивалась роль обольщения ребенка взрослым, и с сомнениями по поводу новой науки. Признав истерические симптомы у себя и членов своей семьи, Фрейд вступил в длительный период интенсивной интроспекции, назвав ее самоанализом. В знаменитом письме Вильгельму Флиссу, датированном 15 октября 1897 года, Фрейд так описывает свои находки: "И в моем случае я обнаружил чувство любви к матери и ревность по отношению к отцу, так что теперь я уверен — это общий феномен раннего детства... В каждом человеке... хоть раз в жизни взрастал Эдип" (Freud, 1887—1902, с. 223). Публикуя впервые эти идеи в 1900 году в работе "Толкование сновидений", Фрейд, использовал примеры не только чужих, но и собственных сновидений, и пытался связать миф о царе Эдипе с бессознательными желаниями каждого мужчины.Классический миф, использованный Софоклом в драме "Царь Эдип", рассказывает о фиванском царе Лае, которому оракул предрек, что он будет убит своим еще не рожденным сыном. Когда царица Иокаста родила мальчика, царь велел отвезти ребенка в горы и бросить его там, чтобы мальчик погиб. Однако младенца нашел пастух и отнес его царю Полибосу, усыновившему мальчика. Став юношей, Эдип покинул Коринф; случай свел его с Лаем на перекрестке дорог. В споре, кому пройти первым, Эдип убил царя, своего отца. На пути в Фивы он встречает Сфинкс, преграждавшую дорогу в город и требовавшую от всякого путника разгадать загадку. В случае неудачи путник должен умереть. Эдип разгадал загадку, и униженная Сфинкс умерла. Благодарные Фивы отдали Эдипу царский престол и сделали мужем Иокасты. Однако боги не могли смириться о кровосмешением, даже неосознанным, и наслали на Фивы тяжкий мор. Согласно предсказанию оракула, для избавления от мора нужно найти убийцу Лая. В пьесе Софокла Эдип, поклявшийся раскрыть преступление и тем спасти город, узнает, что убийца — он сам и женился он на своей матери. Конец Софокловой драмы трагичен: Иокаста вешается, а Эдип выкалывает себе глаза заколкой от ее хитона.Как свидетельствуют биографы, знания Фрейда о вариантах мифа не отличались особой точностью. Дальнейшие психоаналитические интерпретации подчеркивают грех Лая — высокомерное богохульство, что и навлекло на него столь ужасную судьбу. Юный наследник фиванского трона, Лай бежал от дяди-узурпатора. Во время странствий Лай нашел пристанище у царя Пелопса. Когда Лай похитил и развратил незаконного сына Пелопса, его былой хозяин потребовал мести за поругание гостеприимства и покровительства. Пелопс, вместе с Зевсом и Герой, проклял Лая за поругание священных ценностей гостеприимства и покровительства. Они обрекли Лая его судьбе — быть убитым собственным сыном и уступить ему свое место на супружеском ложе. То, что Фрейд опустил этот фон в своем пересказе, могло привести его последователей к переоценке "положительных" эдиповых элементов драмы и конфликта, не принимая во внимание мотивы гомосексуальности и детоубийства, служащие противовесом отцеубийству. Впоследствии Фрейд поправил свои представления, отразив их в описаниях случаев и автобиографическом приложении к книге о сновидениях.С эдиповым комплексом связан целый ряд терминов. Некоторые авторы рассматривают эдипову фазу развития (от 2,5 до 6 лет) в качестве эквивалента фаллической фазы, другие используют этот термин для обозначения конечного этапа фаллической фазы, когда эдипов комплекс оформляется структурно и динамически. В этот период фаллические цели направлены на специфический объект, а не на нарциссические заботы; они становятся объектом интрапсихических конфликтов, в котором участвуют Оно, Я и императивы Сверх-Я; с ними справляются посредством основанных на вытеснении защит высокого уровня. И фаллические устремления сами по себе, и треугольник объектных отношений, и психические структуры, в которые они включены, имеют предшественников в развитии. Многие исследователи выделяют доэдипову генитальную организацию, первичную женственность и мужественность, родительские амбиции, кастрационные реакции и др.; все это возникает до собственно фаллической эдиповой фазы. Некоторые обсуждают наличие на втором году жизни соперничества и прототипических конфликтов, включающих дифференцированные и специфические для пола реакции на мать и отца и идентификации с матерью и отцом.Следует также добавить, что эдипова организация индивида меняется в течение всей жизни (особенно в подростковом возрасте).Многочисленные конфликтные характеристики комплекса принято обозначать термином эдипов конфликт. Стремление к сексуальному единению (исходящее из Оно) вступает в конфликт с ограничениями, налагаемыми Я и Сверх-Я, что в итоге приводит к возникновению страха кастрации. Кроме того, существуют конфликты, коренящиеся в антитетических положительной и отрицательной фазах комплекса, активных и пассивных целях влечений, мужской и женской идентификациях в фантазиях о сексуальном единении. Эти конфликты могут питать друг друга. Так, например, страх кастрации как страх возмездия со стороны отца может накладываться на страх кастрации, связанный с желанием родить от него ребенка. Хотя в эвристическом плане возможно выделить специфические единицы конфликтов, фактически интер- и интрасистемные конфликты переплетены. Кроме того, влияние на их проявления оказывают как предшествующие, так и более поздние особенности и дефекты развития, могущие либо усиливать, либо маскировать эдипову внутрипсихическую борьбу. Многие авторы считают, что эдипов конфликт играет решающую роль в каждом клиническом анализе.В клинических дискуссиях часто употребляются еще два термина меньшей концептуальной значимости. Говорят, что, когда ребенок завоевывает большую часть любви и внимания родителя противоположного пола, появляется эдипов триумф. Например, мать, будучи агрессивным членом семьи, обожает сына, одновременно проявляя презрение к мужественности своего мужа. Другая ситуация, приводящая к эдипову триумфу, — переживаемая в детстве смерть родителя своего пола. Многое авторы, особенно Эрнест Джонс в "Гамлете и Эдипе" (1949), подчеркивают трагичные и фатальные последствия "вознаграждения" этого вытесненного и сознательно неприемлемого желания. Термин эдипова ситуация достаточно произвольно относят к конгломерату фазы, конфликта и комплекса; она специфична для психического развития конкретного человека, проявляясь в его фантазиях при мастурбации, семейных любовных историях. Еще одно применение термина касается отдельных жизненных ситуаций или событий, пробуждающих фантазии, чувства и формы поведения, вытекающие из эдиповой фазы развития.см. детская сексуальность, психосексуальное развитие\Лит.: [49, 104, 163, 238, 249, 307, 467, 478, 479, 566, 733, 792]Словарь психоаналитических терминов и понятий > эдипов комплекс

-

5 ИБП для централизованных систем питания

ИБП для централизованных систем питания

ИБП для централизованного питания нагрузок

-

[Интент]ИБП для централизованных систем питания

А. П. Майоров

Для многих предприятий всесторонняя защита данных имеет жизненно важное значение. Кроме того, есть виды деятельности, в которых прерывания подачи электроэнергии не допускаются даже на доли секунды. Так работают расчетные центры банков, больницы, аэропорты, центры обмена трафиком между различными сетями. В такой же степени критичны к электропитанию телекоммуникационное оборудование, крупные узлы Интернет, число ежедневных обращений к которым исчисляется десятками и сотнями тысяч. Третья часть обзора по ИБП посвящена оборудованию, предназначенному для обеспечения питания особо важных объектов.

Централизованные системы бесперебойного питания применяют в тех случаях, когда прерывание подачи электроэнергии недопустимо для работы большинства единиц оборудования, составляющих одну информационную или технологическую систему. Как правило, проблемы питания рассматривают в рамках единого проекта наряду со многими другими подсистемами здания, поскольку они требуют вложения значительных средств и увязки с силовой электропроводкой, коммутационным электрооборудованием и аппаратурой кондиционирования. Изначально системы бесперебойного питания рассчитаны на долгие годы эксплуатации, их срок службы можно сравнить со сроком службы кабельных подсистем здания и основного компьютерного оборудования. За 15—20 лет функционирования предприятия оснащение его рабочих станций обновляется три-четыре раза, несколько раз изменяется планировка помещений и производится их ремонт, но все эти годы система бесперебойного питания должна работать безотказно. Для ИБП такого класса долговечность превыше всего, поэтому в их технических спецификациях часто приводят значение важнейшего технического показателя надежности — среднего времени наработки на отказ (Mean Time Before Failure — MTBF). Во многих моделях с ИБП оно превышает 100 тыс. ч, в некоторых из них достигает 250 тыс. ч (т. е. 27 лет непрерывной работы). Правда, сравнивая различные системы, нужно учитывать условия, для которых этот показатель задан, и к предоставленным цифрам относиться осторожно, поскольку условия работы оборудования разных производителей неодинаковы.

Батареи аккумуляторов

К сожалению, наиболее дорогостоящий компонент ИБП — батарея аккумуляторов так долго работать не может. Существует несколько градаций качества батарей, которые различаются сроком службы и, естественно, ценой. В соответствии с принятой два года назад конвенцией EUROBAT по среднему сроку службы батареи разделены на четыре группы:

10+ — высоконадежные,

10 — высокоэффективные,

5—8 — общего назначения,

3—5 — стандартные коммерческие.Учитывая исключительно жесткую конкуренцию на рынке ИБП малой мощности, производители стремятся снизить до минимума начальную стоимость своих моделей, поэтому часто комплектуют их самыми простыми батареями. Применительно к этой группе продуктов такой подход оправдан, поскольку упрощенные ИБП изымают из обращения вместе с защищаемыми ими персональными компьютерами. Впервые вступающие на этот рынок производители, пытаясь оттеснить конкурентов, часто используют в своих интересах неосведомленность покупателей о проблеме качества батарей и предлагают им сравнимые по остальным показателям модели за более низкую цену. Имеются случаи, когда партнеры крупной фирмы комплектуют ее проверенные временем и признанные рынком модели ИБП батареями, произведенными в развивающихся странах, где контроль за технологическим процессом ослаблен, а, значит, срок службы батарей меньше по сравнению с "кондиционными" изделиями. Поэтому, подбирая для себя ИБП, обязательно поинтересуйтесь качеством батареи и ее производителем, избегайте продукции неизвестных фирм. Следование этим рекомендациям сэкономит вам значительные средства при эксплуатации ИБП.

Все сказанное еще в большей степени относится к ИБП высокой мощности. Как уже отмечалось, срок службы таких систем исчисляется многими годами. И все же за это время приходится несколько раз заменять батареи. Как это ни покажется странным, но расчеты, основанные на ценовых и качественных параметрах батарей, показывают, что в долгосрочной перспективе наиболее выгодны именно батареи высшего качества, несмотря на их первоначальную стоимость. Поэтому, имея возможность выбора, устанавливайте батареи только "высшей пробы". Гарантированный срок службы таких батарей приближается к 15 годам.

Не менее важный аспект долговечности мощных систем бесперебойного питания — условия эксплуатации аккумуляторных батарей. Чтобы исключить непредсказуемые, а следовательно, часто приводящие к аварии перерывы в подаче электропитания, абсолютно все включенные в приведенную в статье таблицу модели оснащены самыми совершенными схемами контроля за состоянием батарей. Не мешая выполнению основной функции ИБП, схемы мониторинга, как правило, контролируют следующие параметры батареи: зарядный и разрядный токи, возможность избыточного заряда, рабочую температуру, емкость.

Кроме того, с их помощью рассчитываются такие переменные, как реальное время автономной работы, конечное напряжение зарядки в зависимости от реальной температуры внутри батареи и др.

Подзарядка батареи происходит по мере необходимости и в наиболее оптимальном режиме для ее текущего состояния. Когда емкость батареи снижается ниже допустимого предела, система контроля автоматически посылает предупреждающий сигнал о необходимости ее скорой замены.

Топологические изыски

Долгое время специалисты по системам электропитания руководствовались аксиомой, что мощные системы бесперебойного питания должны иметь топологию on-line. Считается, что именно такая топология гарантирует защиту от всех нарушений на линиях силового питания, позволяет фильтровать помехи во всем частотном диапазоне, обеспечивает на выходе чистое синусоидальное напряжение с номинальными параметрами. Однако за качество электропитания приходится платить повышенным выделением тепловой энергии, сложностью электронных схем, а следовательно, потенциальным снижением надежности. Но, несмотря на это, за многолетнюю историю выпуска мощных ИБП были разработаны исключительно надежные аппараты, способные работать в самых невероятных условиях, когда возможен отказ одного или даже нескольких узлов одновременно. Наиболее важным и полезным элементом мощных ИБП является так называемый байпас. Это обходной путь подачи энергии на выход в случае ремонтных и профилактических работ, вызванных отказом некоторых компонентов систем или возникновением перегрузки на выходе. Байпасы бывают ручными и автоматическими. Они формируются несколькими переключателями, поэтому для их активизации требуется некоторое время, которое инженеры постарались снизить до минимума. И раз уж такой переключатель был создан, то почему бы не использовать его для снижения тепловыделения в то время, когда питающая сеть пребывает в нормальном рабочем состоянии. Так появились первые признаки отступления от "истинного" режима on-line.

Новая топология отдаленно напоминает линейно-интерактивную. Устанавливаемый пользователем системы порог срабатывания определяет момент перехода системы в так называемый экономный режим. При этом напряжение из первичной сети поступает на выход системы через байпас, однако электронная схема постоянно следит за состоянием первичной сети и в случае недопустимых отклонений мгновенно переключается на работу в основном режиме on-line.

Подобная схема применена в ИБП серии Synthesis фирмы Chloride (Сети и системы связи, 1996. № 10. С. 131), механизм переключения в этих устройствах назван "интеллектуальным" ключом. Если качество входной линии укладывается в пределы, определяемые самим пользователем системы, аппарат работает в линейно-интерактивном режиме. При достижении одним из контролируемых параметров граничного значения система начинает работать в нормальном режиме on-line. Конечно, в этом режиме система может работать и постоянно.

За время эксплуатации системы отход от исходной аксиомы позволяет экономить весьма значительные средства за счет сокращения тепловыделения. Сумма экономии оказывается сопоставимой со стоимостью оборудования.

Надо отметить, что от своих исходных принципов отошла еще одна фирма, ранее выпускавшая только линейно-интерактивные ИБП и ИБП типа off-line сравнительно небольшой мощности. Теперь она превысила прежний верхний предел мощности своих ИБП (5 кВА) и построила новую систему по топологии on-line. Я имею в виду фирму АРС и ее массив электропитания Simmetra (Сети и системы связи. 1997. № 4. С. 132). Создатели попытались заложить в систему питания те же принципы повышения надежности, которые применяют при построении особо надежной компьютерной техники. В модульную конструкцию введена избыточность по отношению к управляющим модулям и батареям. В любом из трех выпускаемых шасси из отдельных модулей можно сформировать нужную на текущий момент систему и в будущем наращивать ее по мере надобности. Суммарная мощность самого большого шасси достигает 16 кВА. Еще рано сравнивать эту только что появившуюся систему с другими включенными в таблицу. Однако факт появления нового продукта в этом исключительно устоявшемся секторе рынка сам по себе интересен.

Архитектура

Суммарная выходная мощность централизованных систем бесперебойного питания может составлять от 10—20 кВА до 200—300 МВА и более. Соответственно видоизменяется и структура систем. Как правило, она включают в себя несколько источников, соединенных параллельно тем или иным способом. Аппаратные шкафы устанавливают в специально оборудованных помещениях, где уже находятся распределительные шкафы выходного напряжения и куда подводят мощные входные силовые линии электропитания. В аппаратных помещениях поддерживается определенная температура, а за функционированием оборудования наблюдают специалисты.

Многие реализации системы питания для достижения необходимой надежности требуют совместной работы нескольких ИБП. Существует ряд конфигураций, где работают сразу несколько блоков. В одних случаях блоки можно добавлять постепенно, по мере необходимости, а в других — системы приходится комплектовать в самом начале проекта.

Для повышения суммарной выходной мощности используют два варианта объединения систем: распределенный и централизованный. Последний обеспечивает более высокую надежность, но первый более универсален. Блоки серии EDP-90 фирмы Chloride допускают объединение двумя способами: и просто параллельно (распределенный вариант), и с помощью общего распределительного блока (централизованный вариант). При выборе способа объединения отдельных ИБП необходим тщательный анализ структуры нагрузки, и в этом случае лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

Применяют параллельное соединение блоков с централизованным байпасом, которое используют для повышения общей надежности или увеличения общей выходной мощности. Число объединяемых блоков не должно превышать шести. Существуют и более сложные схемы с избыточностью. Так, например, чтобы исключить прерывание подачи питания во время профилактических и ремонтных работ, соединяют параллельно несколько блоков с подключенными к отдельному ИБП входными линиями байпасов.

Особо следует отметить сверхмощные ИБП серии 3000 фирмы Exide. Суммарная мощность системы питания, построенная на модульных элементах этой серии, может достигать нескольких миллионов вольт-ампер, что сравнимо с номинальной мощностью генераторов некоторых электростанций. Все компоненты серии 3000 без исключения построены на модульном принципе. На их основе можно создать особо мощные системы питания, в точности соответствующие исходным требованиям. В процессе эксплуатации суммарную мощность систем можно наращивать по мере увеличения нагрузки. Однако следует признать, что систем бесперебойного питания такой мощности в мире не так уж много, их строят по специальным контрактам. Поэтому серия 3000 не включена в общую таблицу. Более подробные данные о ней можно получить на Web-узле фирмы Exide по адресу http://www.exide.com или в ее московском представительстве.

Важнейшие параметры

Для систем с высокой выходной мощностью очень важны показатели, которые для менее мощных систем не имеют первостепенного значения. Это, например, КПД — коэффициент полезного действия (выражается либо действительным числом меньше единицы, либо в процентах), показывающий, какая часть активной входной мощности поступает к нагрузке. Разница значений входной и выходной мощности рассеивается в виде тепла. Чем выше КПД, тем меньше тепловой энергии выделяется в аппаратной комнате и, значит, для поддержания нормальных рабочих условий требуется менее мощная система кондиционирования.

Чтобы представить себе, о каких величинах идет речь, рассчитаем мощность, "распыляемую" ИБП с номинальным значением на выходе 8 МВт и с КПД, равным 95%. Такая система будет потреблять от первичной силовой сети 8,421 МВт — следовательно, превращать в тепло 0,421 МВт или 421 кВт. При повышении КПД до 98% при той же выходной мощности рассеиванию подлежат "всего" 163 кВт. Напомним, что в данном случае нужно оперировать активными мощностями, измеряемыми в ваттах.

Задача поставщиков электроэнергии — подавать требуемую мощность ее потребителям наиболее экономным способом. Как правило, в цепях переменного тока максимальные значения напряжения и силы тока из-за особенностей нагрузки не совпадают. Из-за этого смещения по фазе снижается эффективность доставки электроэнергии, поскольку при передаче заданной мощности по линиям электропередач, через трансформаторы и прочие элементы систем протекают токи большей силы, чем в случае отсутствия такого смещения. Это приводит к огромным дополнительным потерям энергии, возникающим по пути ее следования. Степень сдвига по фазе измеряется не менее важным, чем КПД, параметром систем питания — коэффициентом мощности.

Во многих странах мира существуют нормы на допустимое значение коэффициента мощности систем питания и тарифы за электроэнергию нередко зависят от коэффициента мощности потребителя. Суммы штрафов за нарушение нормы оказываются настольно внушительными, что приходится заботиться о повышении коэффициента мощности. С этой целью в ИБП встраивают схемы, которые компенсируют сдвиг по фазе и приближают значение коэффициента мощности к единице.

На распределительную силовую сеть отрицательно влияют и нелинейные искажения, возникающие на входе блоков ИБП. Почти всегда их подавляют с помощью фильтров. Однако стандартные фильтры, как правило, уменьшают искажения только до уровня 20—30%. Для более значительного подавления искажений на входе систем ставят дополнительные фильтры, которые, помимо снижения величины искажений до нескольких процентов, повышают коэффициент мощности до 0,9—0,95. С 1998 г. встраивание средств компенсации сдвига по фазе во все источники электропитания компьютерной техники в Европе становится обязательным.

Еще один важный параметр мощных систем питания — уровень шума, создаваемый такими компонентами ИБП, как, например, трансформаторы и вентиляторы, поскольку их часто размещают вместе в одном помещении с другим оборудованием — там где работает и персонал.

Чтобы представить себе, о каких значениях интенсивности шума идет речь, приведем для сравнения такие примеры: уровень шума, производимый шелестом листвы и щебетанием птиц, равен 40 дБ, уровень шума на центральной улице большого города может достигать 80 дБ, а взлетающий реактивный самолет создает шум около 100 дБ.

Достижения в электронике

Мощные системы бесперебойного электропитания выпускаются уже более 30 лет. За это время бесполезное тепловыделение, объем и масса их сократились в несколько раз. Во всех подсистемах произошли и значительные технологические изменения. Если раньше в инверторах использовались ртутные выпрямители, а затем кремниевые тиристоры и биполярные транзисторы, то теперь в них применяются высокоскоростные мощные биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT). В управляющих блоках аналоговые схемы на дискретных компонентах сначала были заменены на цифровые микросхемы малой степени интеграции, затем — микропроцессорами, а теперь в них установлены цифровые сигнальные процессоры (Digital Signal Processor — DSP).

В системах питания 60-х годов для индикации их состояния использовались многочисленные аналоговые измерительные приборы. Позднее их заменили более надежными и информативными цифровыми панелями из светоизлучающих диодов и жидкокристаллических индикаторов. В наше время повсеместно используют программное управление системами питания.

Еще большее сокращение тепловых потерь и общей массы ИБП дает замена массивных трансформаторов, работающих на частоте промышленной сети (50 или 60 Гц), высокочастотными трансформаторами, работающими на ультразвуковых частотах. Между прочим, высокочастотные трансформаторы давно применяются во внутренних источниках питания компьютеров, а вот в ИБП их стали устанавливать сравнительно недавно. Применение IGBT-приборов позволяет строить и бестрансформаторные инверторы, при этом внутреннее построение ИБП существенно меняется. Два последних усовершенствования применены в ИБП серии Synthesis фирмы Chloride, отличающихся уменьшенным объемом и массой.

Поскольку электронная начинка ИБП становится все сложнее, значительную долю их внутреннего объема теперь занимают процессорные платы. Для радикального уменьшения суммарной площади плат и изоляции их от вредных воздействий электромагнитных полей и теплового излучения используют электронные компоненты для так называемой технологии поверхностного монтажа (Surface Mounted Devices — SMD) — той самой, которую давно применяют в производстве компьютеров. Для защиты электронных и электротехнических компонентов имеются специальные внутренние экраны.

***

Со временем серьезный системный подход к проектированию материальной базы предприятия дает значительную экономию не только благодаря увеличению срока службы всех компонентов "интегрированного интеллектуального" здания, но и за счет сокращения расходов на электроэнергию и текущее обслуживание. Использование централизованных систем бесперебойного питания в пересчете на стоимость одного рабочего места дешевле, чем использование маломощных ИБП для рабочих станций и даже ИБП для серверных комнат. Однако, чтобы оценить это, нужно учесть все факторы установки таких систем.

Предположим, что предприятие свое помещение арендует. Тогда нет никакого смысла разворачивать дорогостоящую систему централизованного питания. Если через пять лет руководство предприятия не намерено заниматься тем же, чем занимается сегодня, то даже ИБП для серверных комнат обзаводиться нецелесообразно. Но если оно рассчитывает на то, что производство будет держаться на плаву долгие годы и решило оснастить принадлежащее им здание системой бесперебойного питания, то для выбора такой системы нужно воспользоваться услугами специализированных фирм. Сейчас их немало и в России. От этих же фирм можно получить информацию о так называемых системах гарантированного электропитания, в которые включены дизельные электрогенераторы и прочие, более экзотические источники энергии.

Нам же осталось рассмотреть лишь методы управления ИБП, что мы и сделаем в одном из следующих номеров нашего журнала

[ http://www.ccc.ru/magazine/depot/97_07/read.html?0502.htm]Тематики

Синонимы

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > ИБП для централизованных систем питания

-

6 источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры

- supply unit

- supply equipment

- supply apparatus

- supply

- source of power

- PSU

- power unit

- power supply unit

- power supply device

- power supply

- power source

- power pack

- power module

- power device

- power box

- feeding unit

- feed source

- electric power supply

источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры

источник электропитания РЭА

Нерекомендуемый термин - источник питания

Устройство силовой электроники, входящее в состав радиоэлектронной аппаратуры и преобразующее входную электроэнергию для согласования ее параметров с входными параметрами составных частей радиоэлектронной аппаратуры.

[< size="2"> ГОСТ Р 52907-2008]

источник питания

Часть устройства, обеспечивающая электропитание остальных модулей устройства.

[ http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html]EN

power supply

An electronic module that converts power from some power source to a form which is needed by the equipment to which power is being supplied.

[Comprehensive dictionary of electrical engineering / editor-in-chief Phillip A. Laplante.-- 2nd ed.]

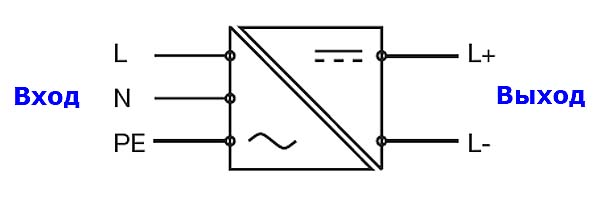

Рис. ABB

Структурная схема источника электропитанияThe input side and the output side are electrically isolated against each other

Вход и выход гальванически развязаны

Терминология относящая к входу

Primary side

Первичная сторона

Input voltage

Входное напряжение

Primary grounding

Current consumption

Потребляемый ток

Inrush current

Пусковой ток

Input fuse

Предохранитель входной цепи

Frequency

Частота

Power failure buffering

Power factor correction (PFC)

Коррекция коэффициента мощности

Терминология относящая к выходу

Secondary side

Вторичная сторона

Output voltage

Выходное напряжение

Secondary grounding

Short-circuit current

То короткого замыкания

Residual ripple

Output characteristics

Выходные характеристики

Output current

Выходной ток

Различают первичные и вторичные источники питания.

К первичным относят преобразователи различных видов энергии в электрическую, например:

- аккумулятор (преобразует химическую энергию.

Вторичные источники не генерируют электроэнергию, а служат лишь для её преобразования с целью обеспечения требуемых параметров (напряжения, тока, пульсаций напряжения и т. п.)Задачи вторичного источника питания

- Обеспечение передачи мощности — источник питания должен обеспечивать передачу заданной мощности с наименьшими потерями и соблюдением заданных характеристик на выходе без вреда для себя. Обычно мощность источника питания берут с некоторым запасом.

- Преобразование формы напряжения — преобразование переменного напряжения в постоянное, и наоборот, а также преобразование частоты, формирование импульсов напряжения и т. д. Чаще всего необходимо преобразование переменного напряжения промышленной частоты в постоянное.

- Преобразование величины напряжения — как повышение, так и понижение. Нередко необходим набор из нескольких напряжений различной величины для питания различных цепей.

- Стабилизация — напряжение, ток и другие параметры на выходе источника питания должны лежать в определённых пределах, в зависимости от его назначения при влиянии большого количества дестабилизирующих факторов: изменения напряжения на входе, тока нагрузки и т. д. Чаще всего необходима стабилизация напряжения на нагрузке, однако иногда (например для зарядки аккумуляторов) необходима стабилизация тока.

- Защита — напряжение или ток нагрузки в случае неисправности (например, короткого замыкания) каких-либо цепей может превысить допустимые пределы и вывести электроприбор или сам источник питания из строя. Также во многих случаях требуется защита от прохождения тока по неправильному пути: например прохождения тока через землю при прикосновении человека или постороннего предмета к токоведущим частям.

- Гальваническая развязка цепей — одна из мер защиты от протекания тока по неверному пути.

- Регулировка — в процессе эксплуатации может потребоваться изменение каких-либо параметров для обеспечения правильной работы электроприбора.

- Управление — может включать регулировку, включение/отключение каких-либо цепей или источника питания в целом. Может быть как непосредственным (с помощью органов управления на корпусе устройства), так и дистанционным, а также программным (обеспечение включения/выключения, регулировка в заданное время или с наступлением каких-либо событий).

- Контроль — отображение параметров на входе и на выходе источника питания, включения/выключения цепей, срабатывания защит. Также может быть непосредственным или дистанционным.

Трансформаторный (сетевой) источник питания

Чаще всего состоит из следующих частей:- Сетевого трансформатора, преобразующего величину напряжения, а также осуществляющего гальваническую развязку;

- Выпрямителя, преобразующего переменное напряжение в пульсирующее;

- Фильтра для снижения уровня пульсаций;

- Стабилизатора напряжения для приведения выходного напряжения в соответствие с номиналом, также выполняющего функцию сглаживания пульсаций за счёт их «срезания».

В сетевых источниках питания применяются чаще всего линейные стабилизаторы напряжения, а в некоторых случаях и вовсе отказываются от стабилизации.

Достоинства такой схемы:- Простота построения и обслуживания

- Надёжность

- Низкий уровень радиопомех.

Недостатки:

- Большой вес и габариты, особенно при большой мощности: по большей части за счёт габаритов трансформатора и сглаживающего фильтра

- Металлоёмкость

- Применение линейных стабилизаторов напряжения вводит компромисс между стабильностью выходного напряжения и КПД: чем больше диапазон изменения напряжения, тем больше потери мощности.

- При отсутствии стабилизатора на выход источника питания проникают пульсации с частотой 100Гц.

В целом ничто не мешает применить в трансформаторном источнике питания импульсный стабилизатор напряжения, однако большее распространение получила схема с полностью импульсным преобразованием напряжения.

Импульсный источник питания

Широко распространённая схема импульсного источника питания состоит из следующих частей:- Входного фильтра, призванного предотвращать распространение импульсных помех в питающей сети

- Входного выпрямителя, преобразующего переменное напряжение в пульсирующее

- Фильтра, сглаживающего пульсации выпрямленного напряжения

- Прерывателя (обычно мощного транзистора, работающего в ключевом режиме)

- Цепей управления прерывателем (генератора импульсов, широтно-импульсного модулятора)

- Импульсного трансформатора, который служит накопителем энергии импульсного преобразователя, формирования нескольких номиналов напряжения, а также для гальванической развязки цепей (входных от выходных, а также, при необходимости, выходных друг от друга)

- Выходного выпрямителя

- Выходных фильтров, сглаживающих высокочастотные пульсации и импульсные помехи.

Достоинства такого блока питания:

- Можно достичь высокого коэффициента стабилизации

- Высокий КПД. Основные потери приходятся на переходные процессы, которые длятся значительно меньшее время, чем устойчивое состояние.

- Малые габариты и масса, обусловленные как меньшим выделением тепла на регулирующем элементе, так и меньшими габаритами трансформатора, благодаря тому, что последний работает на более высокой частоте.

- Меньшая металлоёмкость, благодаря чему мощные импульсные источники питания стоят дешевле трансформаторных, несмотря на бо́льшую сложность

- Возможность включения в сети широкого диапазона напряжений и частот, или даже постоянного тока. Благодаря этому возможна унификация техники, производимой для различных стран мира, а значит и её удешевление при массовом производстве.

Однако имеют такие источники питания и недостатки, ограничивающие их применение:

- Импульсные помехи. В связи с этим часто недопустимо применение импульсных источников питания для некоторых видов аппаратуры.

- Невысокий cosφ, что требует включения компенсаторов коэффициента мощности.

- Работа большей части схемы без гальванической развязки, что затрудняет обслуживание и ремонт.

- Во многих импульсных источниках питания входной фильтр помех часто соединён с корпусом, а значит такие устройства требуют заземления.

[Википедия]

Недопустимые, нерекомендуемые

Тематики

Обобщающие термины

Синонимы

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры

-

7 интеллектуальный учет электроэнергии

интеллектуальный учет электроэнергии

-

[Интент]Учет электроэнергии

Понятия «интеллектуальные измерения» (Smart Metering), «интеллектуальный учет», «интеллектуальный счетчик», «интеллектуальная сеть» (Smart Grid), как все нетехнические, нефизические понятия, не имеют строгой дефиниции и допускают произвольные толкования. Столь же нечетко определены и задачи Smart Metering в современных электрических сетях.

Нужно ли использовать эти термины в такой довольно консервативной области, как электроэнергетика? Что отличает новые системы учета электроэнергии и какие функции они должны выполнять? Об этом рассуждает Лев Константинович Осика.

SMART METERING – «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТ» ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Определения и задачи

По многочисленным публикациям в СМИ, выступлениям на конференциях и совещаниях, сложившемуся обычаю делового оборота можно сделать следующие заключения:

• «интеллектуальные измерения» производятся у потребителей – физических лиц, проживающих в многоквартирных домах или частных домовладениях;

• основная цель «интеллектуальных измерений» и реализующих их «интеллектуальных приборов учета» в России – повышение платежной дисциплины, борьба с неплатежами, воровством электроэнергии;

• эти цели достигаются путем так называемого «управления электропотреблением», под которым подразумеваются ограничения и отключения неплательщиков;

• средства «управления электропотреблением» – коммутационные аппараты, получающие команды на включение/отключение, как правило, размещаются в одном корпусе со счетчиком и представляют собой его неотъемлемую часть.

Главным преимуществом «интеллектуального счетчика» в глазах сбытовых компаний является простота осуществления отключения (ограничения) потребителя за неплатежи (или невнесенную предоплату за потребляемую электроэнергию) без применения физического воздействия на существующие вводные выключатели в квартиры (коттеджи).

В качестве дополнительных возможностей, стимулирующих установку «интеллектуальных приборов учета», называются:

• различного рода интеграция с измерительными приборами других энергоресурсов, с биллинговыми и информационными системами сбытовых и сетевых компаний, муниципальных администраций и т.п.;

• расширенные возможности отображения на дисплее счетчика всей возможной (при первичных измерениях токов и напряжений) информации: от суточного графика активной мощности, напряжения, частоты до показателей надежности (времени перерывов в питании) и денежных показателей – стоимости потребления, оставшейся «кредитной линии» и пр.;

• двухсторонняя информационная (и управляющая) связь сбытовой компании и потребителя, т.е. передача потребителю различных сообщений, дистанционная смена тарифа, отключение или ограничение потребления и т.п.

ЧТО ТАКОЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ»?

Приведем определение, данное в тематическом докладе комитета ЭРРА «Нормативные аспекты СМАРТ ИЗМЕРЕНИЙ», подготовленном известной международной компанией КЕМА:

«…Для ясности необходимо дать правильное определение смарт измерениям и описать организацию инфраструктуры смарт измерений. Необходимо отметить, что между смарт счетчиком и смарт измерением существует большая разница. Смарт счетчик – это отдельный прибор, который установлен в доме потребителя и в основном измеряет потребление энергии потребителем. Смарт измерения – это фактическое применение смарт счетчиков в большем масштабе, то есть применение общего принципа вместо отдельного прибора. Однако, если рассматривать пилотные проекты смарт измерений или национальные программы смарт измерений, то иногда можно найти разницу в определении смарт измерений. Кроме того, также часто появляются такие термины, как автоматическое считывание счетчика (AMR) и передовая инфраструктура измерений (AMI), особенно в США, в то время как в ЕС часто используется достаточно туманный термин «интеллектуальные системы измерений …».

Представляют интерес и высказывания В.В. Новикова, начальника лаборатории ФГУП ВНИИМС [1]: «…Это автоматизированные системы, которые обеспечивают и по-требителям, и сбытовым компаниям контроль и управление потреблением энергоресурсов согласно установленным критериям оптимизации энергосбережения. Такие измерения называют «интеллектуальными измерениями», или Smart Metering, как принято за рубежом …

…Основные признаки Smart Metering у счетчиков электрической энергии. Их шесть:

1. Новшества касаются в меньшей степени принципа измерений электрической энергии, а в большей – функциональных возможностей приборов.

2. Дополнительными функциями выступают, как правило, измерение мощности за короткие периоды, коэффициента мощности, измерение времени, даты и длительности провалов и отсутствия питающего напряжения.

3. Счетчики имеют самодиагностику и защиту от распространенных методов хищения электроэнергии, фиксируют в журнале событий моменты вскрытия кожуха, крышки клеммной колодки, воздействий сильного магнитного поля и других воздействий как на счетчик, его информационные входы и выходы, так и на саму электрическую сеть.

4. Наличие функций для управления нагрузкой и подачи команд на включение и отключение электрических приборов.

5. Более удобные и прозрачные функции для потребителей и энергоснабжающих организаций, позволяющие выбирать вид тарифа и энергосбытовую компанию в зависимости от потребностей в энергии и возможности ее своевременно оплачивать.

6. Интеграция измерений и учета всех энергоресурсов в доме для выработки решений, минимизирующих расходы на оплату энергоресурсов. В эту стратегию вовлекаются как отдельные потребители, так и управляющие компании домами, энергоснабжающие и сетевые компании …».

Из этих цитат нетрудно заметить, что первые 3 из 6 функций полностью повторяют требования к счетчикам АИИС КУЭ на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), которые не менялись с 2003 г. Функция № 5 является очевидной функцией счетчика при работе потребителя на розничных рынках электроэнергии (РРЭ) в условиях либеральной (рыночной) энергетики. Функция № 6 практически повторяет многочисленные определения понятия «умный дом», а функция № 4, провозглашенная в нашей стране, полностью соответствует желаниям сбытовых компаний найти наконец действенное средство воздействия на неплательщиков. При этом ясно, что неплатежи – не следствие отсутствия «умных счетчиков», а результат популистской политики правительства. Отключить физических (да и юридических) лиц невозможно, и эта функция счетчика, безусловно, останется невостребованной до внесения соответствующих изменений в нормативно-правовые акты.

На функции № 4 следует остановиться особо. Она превращает измерительный прибор в управляющую систему, в АСУ, так как содержит все признаки такой системы: наличие измерительного компонента, решающего компонента (выдающего управляющие сигналы) и, в случае размещения коммутационных аппаратов внутри счетчика, органов управления. Причем явно или неявно, как и в любой системе управления, подразумевается обратная связь: заплатил – включат опять.

Обоснованное мнение по поводу Smart Grid и Smart Metering высказал В.И. Гуревич в [2]. Приведем здесь цитаты из этой статьи с локальными ссылками на используемую литературу: «…Обратимся к истории. Впервые этот термин встретился в тексте статьи одного из западных специалистов в 1998 г. [1]. В названии статьи этот термин был впервые использован Массудом Амином и Брюсом Волленбергом в их публикации «К интеллектуальной сети» [2]. Первые применения этого термина на Западе были связаны с чисто рекламными названиями специальных контроллеров, предназначенных для управления режимом работы и синхронизации автономных ветрогенераторов (отличающихся нестабильным напряжением и частотой) с электрической сетью. Потом этот термин стал применяться, опять-таки как чисто рекламный ход, для обозначения микропроцессорных счетчиков электроэнергии, способных самостоятельно накапливать, обрабатывать, оценивать информацию и передавать ее по специальным каналам связи и даже через Интернет. Причем сами по себе контроллеры синхронизации ветрогенераторов и микропроцессорные счетчики электроэнергии были разработаны и выпускались различными фирмами еще до появления термина Smart Grid. Это название возникло намного позже как чисто рекламный трюк для привлечения покупателей и вначале использовалось лишь в этих областях техники. В последние годы его использование расширилось на системы сбора и обработки информации, мониторинга оборудования в электроэнергетике [3] …

1. Janssen M. C. The Smart Grid Drivers. – PAC, June 2010, p. 77.

2. Amin S. M., Wollenberg B. F. Toward a Smart Grid. – IEEE P&E Magazine, September/October, 2005.

3. Gellings C. W. The Smart Grid. Enabling Energy Efficiency and Demand Response. – CRC Press, 2010. …».

Таким образом, принимая во внимание столь различные мнения о предмете Smart Grid и Smart Metering, сетевая компания должна прежде всего определить понятие «интеллектуальная система измерения» для объекта измерений – электрической сети (как актива и технологической основы ОРЭМ и РРЭ) и представить ее предметную область именно для своего бизнеса.

БИЗНЕС И «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ УЧЕТ»

В результате изучения бизнес-процессов деятельности ряда сетевых компаний и взаимодействия на РРЭ сетевых, энергосбытовых компаний и исполнителей коммунальных услуг были сформулированы следующие исходные условия.

1. В качестве главного признака новой интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУЭ), отличающей ее от существующей системы коммерческого и технического учета электроэнергии, взято расширение функций, причем в систему вовлекаются принципиально новые функции: определение технических потерь, сведение балансов в режиме, близком к on-line, определение показателей надежности. Это позволит, среди прочего, получить необходимую информацию для решения режимных задач Smart Grid – оптимизации по реактивной мощности, управления качеством электроснабжения.

2. Во многих случаях (помимо решения задач, традиционных для сетевой компании) рассматриваются устройства и системы управления потреблением у физических лиц, осуществляющие их ограничения и отключения за неплатежи (традиционные задачи так называемых систем AMI – Advanced Metering Infrastructure).

Учитывая вышеизложенное, для электросетевой компании предлагается принимать следующее двойственное (по признаку предметной области) определение ИСУЭ:

в отношении потребителей – физических лиц: «Интеллектуальная система измерений – это совокупность устройств управления нагрузкой, приборов учета, коммуникационного оборудования, каналов передачи данных, программного обеспечения, серверного оборудования, алгоритмов, квалифицированного персонала, которые обеспечивают достаточный объем информации и инструментов для управления потреблением электроэнергии согласно договорным обязательствам сторон с учетом установленных критериев энергоэффективности и надежности»;

в отношении системы в целом: «Интеллектуальная система измерений – это автоматизированная комплексная система измерений электроэнергии (с возможностью измерений других энергоресурсов), определения учетных показателей и решения на их основе технологических и бизнес-задач, которая позволяет интегрировать различные информационные системы субъектов рынка и развиваться без ограничений в обозримом будущем».

ЗАДАЧИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УЧЕТА»

Далее мы будем основываться на том, что ИСУЭ позволит осуществить следующие функции в бытовом секторе:

• дистанционное получение от каждой точки измерения (узла учета) у бытового потребителя сведений об отпущенной или потребленной электроэнергии;

• расчет внутриобъектового (многоквартирный жилой дом, поселок) баланса поступления и потребления энергоресурсов с целью выявления технических и коммерческих потерь и принятия мер по эффективному энергосбережению;

• контроль параметров поставляемых энергоресурсов с целью обнаружения и регистрации их отклонений от договорных значений;

• обнаружение фактов несанкционированного вмешательства в работу приборов учета или изменения схем подключения электроснабжения;

• применение санкций против злостных неплательщиков методом ограничения потребляемой мощности или полного отключения энергоснабжения;

• анализ технического состояния и отказов приборов учета;

• подготовка отчетных документов об электропотреблении;

• интеграция с биллинговыми системами.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ»

Остановимся подробно на одном из атрибутов ИСУЭ, который считаю ключевым для основного электросетевого бизнеса.

Особенностью коммерческого учета электроэнергии (КУЭ) распределительных сетевых компаний является наличие двух сфер коммерческого оборота электроэнергии – ОРЭМ и РРЭ, которые хотя и сближаются в нормативном и организационном плане, но остаются пока существенно различными с точки зрения требований к КУЭ.

Большинство сетевых компаний является субъектом как ОРЭМ, так и РРЭ. Соответственно и сам коммерческий учет в отношении требований к нему разделен на два вида:

• коммерческий учет на ОРЭМ (технические средства – АИИС КУЭ);

• коммерческий учет на РРЭ (технические средства – АСКУЭ).

Кроме того, к коммерческому учету, т.е. к определению тех показателей, которые служат для начисления обязательств и требований сетевой компании (оплата услуг по транспорту электроэнергии, купля-продажа технологических потерь), следует отнести и измерения величин, необходимых для определения показателей надежности сети в отношении оказания услуг по передаче электроэнергии.

Отметим, что сложившиеся технологии АИИС КУЭ и АСКУЭ по своей функциональной полноте (за исключением функции коммутации нагрузки внутри систем) – это технологии Smart Metering в том понимании, которое мы обсуждали выше. Поэтому далее будем считать эти понятия полностью совпадающими.

Подсистема ИСУЭ на РРЭ, безусловно, самая сложная и трудоемкая часть всей интеллектуальной системы как с точки зрения организации сбора информации (включая измерительные системы (ИС) и средства связи в автоматизированных системах), так и с точки зрения объема точек поставки и соответственно средств измерений. Последние отличаются большим многообразием и сложностью контроля их и метрологических характеристик (МХ).

Если технические требования к ИС на ОРЭМ и к ИС крупных потребителей (по крайней мере потребителей с присоединенной мощностью свыше 750 кВА) принципиально близки, то в отношении нормативного и организационного компонентов имеются сильные различия. Гармоничная их интеграция в среде разных компонентов – основная задача создания современной системы ИСУЭ любой сетевой компании.

Особенностью коммерческого учета для нужд сетевого комплекса – основного бизнеса компании в отличие от учета электроэнергии потребителей, генерирующих источников и сбытовых компаний – является сам характер учетных показателей, вернее, одного из них – технологических потерь электроэнергии. Здесь трудность состоит в том, что границы балансовой принадлежности компании должны оснащаться средствами учета в интересах субъектов рынка – участников обращения электроэнергии, и по правилам, установленным для них, будь то ОРЭМ или РРЭ. А к измерению и учету важнейшего собственного учетного показателя, потерь, отдельные нормативные требования не предъявляются, хотя указанные показатели должны определяться по своим технологиям.

При этом сегодня для эффективного ведения бизнеса перед сетевыми компаниями, по мнению автора, стоит задача корректного определения часовых балансов в режиме, близком к on-line, в условиях, когда часть счетчиков (со стороны ОРЭМ) имеют автоматические часовые измерения электроэнергии, а подавляющее большинство (по количеству) счетчиков на РРЭ (за счет физических лиц и мелкомоторных потребителей) не позволяют получать такие измерения. Актуальность корректного определения фактических потерь следует из необходимости покупки их объема, не учтенного при установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а также предоставления информации для решения задач Smart Grid.

В то же время специалистами-практиками часто ставится под сомнение практическая востребованность определения технологических потерь и их составляющих в режиме on-line. Учитывая это мнение, которое не согласуется с разрабатываемыми стратегиями Smart Grid, целесообразно оставить окончательное решение при разработке ИСУЭ за самой компанией.

Cистемы АИИС КУЭ сетевых компаний никогда не создавались целенаправленно для решения самых насущных для них задач, таких как:

1. Коммерческая задача купли-продажи потерь – качественного (прозрачного и корректного в смысле метрологии и требований действующих нормативных документов) инструментального или расчетно-инструментального определения технологических потерь электроэнергии вместе с их составляющими – техническими потерями и потреблением на собственные и хозяйственные нужды сети.

2. Коммерческая задача по определению показателей надежности электроснабжения потребителей.

3. Управленческая задача – получение всех установленных учетной политикой компании балансов электроэнергии и мощности по уровням напряжения, по филиалам, по от-дельным подстанциям и группам сетевых элементов, а также КПЭ, связанных с оборотом электроэнергии и оказанием услуг в натуральном выражении.

Не ставилась и задача технологического обеспечения возможного в перспективе бизнеса сетевых компаний – предоставления услуг оператора коммерческого учета (ОКУ) субъектам ОРЭМ и РРЭ на территории обслуживания компании.

Кроме того, необходимо упорядочить систему учета для определения коммерческих показателей в отношении определения обязательств и требований оплаты услуг по транспорту электроэнергии и гармонизировать собственные интересы и интересы смежных субъектов ОРЭМ и РРЭ в рамках существующей системы взаимодействий и возможной системы взаимодействий с введением института ОКУ.

Именно исходя из этих целей (не забывая при этом про коммерческие учетные показатели смежных субъектов рынка в той мере, какая требуется по обязательствам компании), и нужно строить подлинно интеллектуальную измерительную систему. Иными словами, интеллект измерений – это главным образом интеллект решения технологических задач, необходимых компании.

По сути, при решении нового круга задач в целевой модели интеллектуального учета будет реализован принцип придания сетевой компании статуса (функций) ОКУ в зоне обслуживания. Этот статус формально прописан в действующей редакции Правил розничных рынков (Постановление Правительства РФ № 530 от 31.08.2006), однако на практике не осуществляется в полном объеме как из-за отсутствия необходимой технологической базы, так и из-за организационных трудностей.

Таким образом, сетевая компания должна сводить баланс по своей территории на новой качественной ступени – оперативно, прозрачно и полно. А это означает сбор информации от всех присоединенных к сети субъектов рынка, формирование учетных показателей и передачу их тем же субъектам для определения взаимных обязательств и требований.

Такой подход предполагает не только новую схему расстановки приборов в соответствии с комплексным решением всех поставленных технологами задач, но и новые функциональные и метрологические требования к измерительным приборам.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСУЭ

Внедрение ИСУЭ даст новые широкие возможности для всех участников ОРЭМ и РРЭ в зоне обслуживания электросетевой компании.

Для самой компании:

1. Повышение эффективности существующего бизнеса.

2. Возможности новых видов бизнеса – ОКУ, регистратор единой группы точек поставки (ГТП), оператор заправки электрического транспорта и т.п.

3. Обеспечение внедрения технологий Smart grid.

4. Создание и развитие программно-аппаратного комплекса (с сервисно-ориентированной архитектурой) и ИС, снимающих ограничения на развитие технологий и бизнеса в долгосрочной перспективе.

Для энергосбытовой деятельности:

1. Автоматический мониторинг потребления.

2. Легкое определение превышения фактических показателей над планируемыми.

3. Определение неэффективных производств и процессов.

4. Биллинг.

5. Мониторинг коэффициента мощности.

6. Мониторинг показателей качества (напряжение и частота).

Для обеспечения бизнеса – услуги для генерирующих, сетевых, сбытовых компаний и потребителей:

1. Готовый вариант на все случаи жизни.

2. Надежность.

3. Гарантия качества услуг.

4. Оптимальная и прозрачная стоимость услуг сетевой компании.

5. Постоянное внедрение инноваций.

6. Повышение «интеллекта» при работе на ОРЭМ и РРЭ.

7. Облегчение технологического присоединения энергопринимающих устройств субъектов ОРЭМ и РРЭ.

8. Качественный консалтинг по всем вопросам электроснабжения и энергосбережения.

Успешная реализации перечисленных задач возможна только на базе информационно-технологической системы (программно-аппаратного комплекса) наивысшего достигнутого на сегодняшний день уровня интеграции со всеми возможными информационными системами субъектов рынка – измерительно-учетными как в отношении электроэнергии, так и (в перспективе) в отношении других энергоресурсов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Новиков В.В. Интеллектуальные измерения на службе энергосбережения // Энергоэксперт. 2011. № 3.

2. Гуревич В.И. Интеллектуальные сети: новые перспективы или новые проблемы? // Электротехнический рынок. 2010. № 6.

[ http://www.news.elteh.ru/arh/2011/71/14.php]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > интеллектуальный учет электроэнергии

-

8 ХОББИ/ИНТЕРЕСЫ

Hobbies/Interests -

9 ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ПСИХОАНАЛИЗЕ